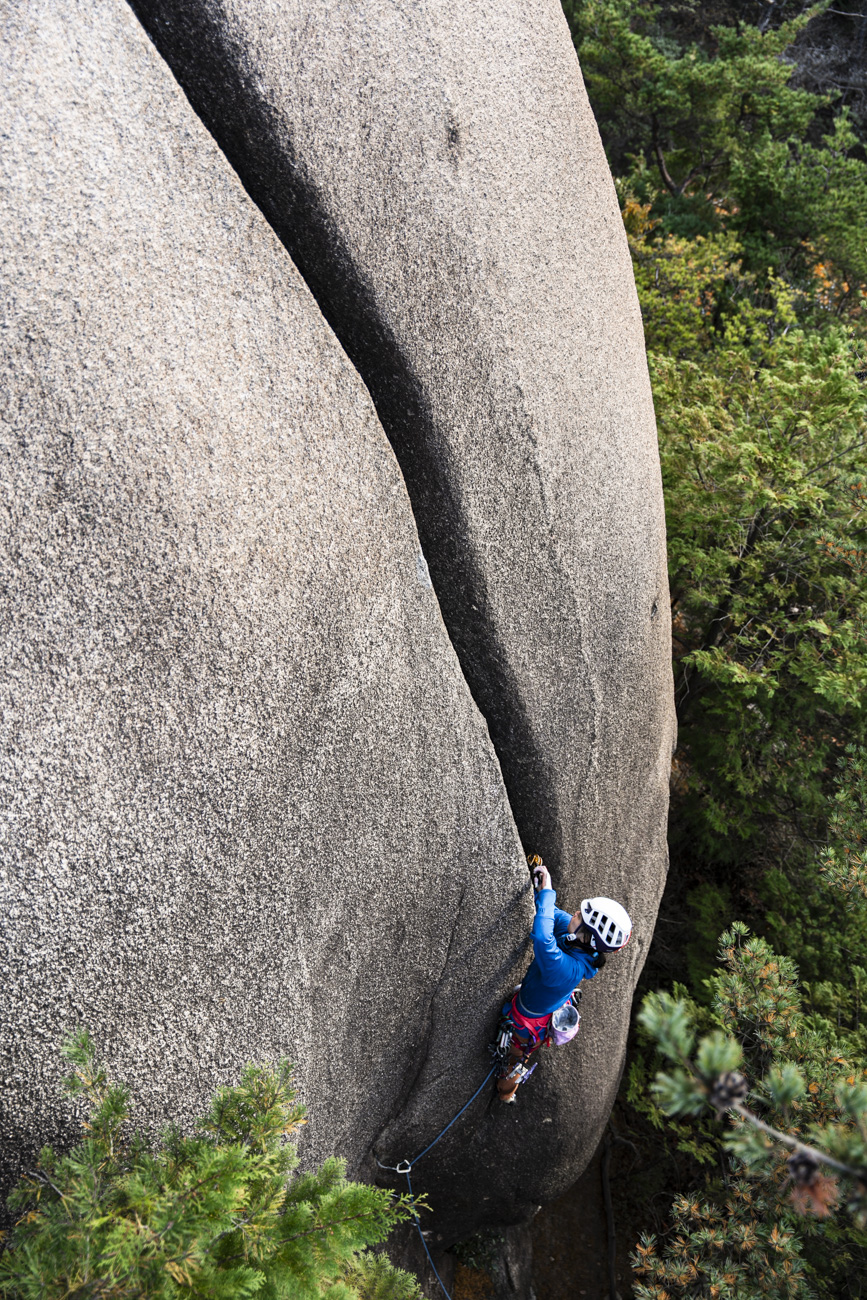

2024年秋、ペツルジャパンがサポートするクライマーである奥村優と小武芽生が住む滋賀の山を訪れた。近年はハイカーで賑わう山域に並ぶ岩の高さは、それぞれ 10~15m ほどと決して高くはない。しかし、風化した花崗岩には独特な表情があり、琵琶湖を背景にして夕陽に染まる岩肌が見せる風景には、他にはない魅力がある。現在公開に向けて準備中である岩場の開拓における中心的メンバーであり、最寄りのクライミングジム・KO-WALLのオーナーであり、奥村優の父親でもある奥村晃史氏に、岩場やクライミング(あるいは生き方)について、話を聞いた。

語り手:奥村晃史、奥村かをり、奥村優、小武芽生、岩場を愛する会の方々

聞き手:兼岩一毅、吉田龍介(ペツルジャパン)

写真:鈴木岳美

そのままにできるところは、そのままにしたほうがいい

兼岩:まずは岩場について、お話を伺えたらと思います。もともと奥村晃史さんが若い頃から登られていたと伺いました。

奥村晃史(以下、「晃史」):実家がもうその登山口からすぐそばなんですよ。だから、中学の頃から登ってました。

兼岩:まだロープを使っていなかった頃からですよね。

晃史:そうそう。当時からルートはほとんどなかったんですよ。風化が激しくて登れないイメージがあったみたいで、ピトンが数本とA1ボルトラダーのルートが1本だけでした。新聞やテレビで紹介されたこともあり、今やハイカーはものすごく多いんですが…。

兼岩:岩場の所有者は誰なのでしょうか?

晃史:国有林と森林組合、あと少しが私有地です。使用について地権者はもとより自治体の砂防課や森林保全課、そして自然環境保全課とも折衝し、最終的に国有地に関しては許可申請をすることになりました。

兼岩:ボルトを打つ際にも、申請手続きがあると伺いました。

晃史:それに関しては自然環境保全課の許可申請が必要となりました。申請はボルト一本あたりで行います。踏み跡についても地権者や各部署に確認しましたが、下草の処理や灌木の整理レベルということで問題ないと。自然環境保全課が許可案件になったことで、国の方の使用許可を申請することとなり、使用料を納めています。ルートは1本あたり、アプローチは幅 60cm × 総延長で申請して使用料を納めています。これは使用許可を取ることで事故が起きた時に使用者責任が生じるということです。違った言い方をすれば使用者責任を生じさせるといういい方もできます。

兼岩:使用者が相応のリスクを負うということですね。

晃史:国有林を管轄している森林監督署と交渉するときに、クライマーが一般的に(リスクと責任について)どういう解釈をしているか、というのを文章で出したんです。クライマー側がそれを含めて受けいれるというところで、進んでいます。

兼岩:今までは、「事故は自分の責任」という考え方が主流でしたが、数年前には訴訟もあり、現実問題として、今後もそういうことがあり得るかもしれません。

晃史:自己責任というのは、自分がいかに責任を取るかということ。その辺の概念を残すためには、保護し過ぎないっていうのがポイントになる。ボルトを打たなさ過ぎというのもダメだけど、打ちすぎると「保護されている」という感覚になります。だから、適度なバランスを取らないといけません。

兼岩:ボルトの間隔に基準はあるんでしょうか?

晃史:明確に「何メートルだったらいい」っていうのはないですね。

兼岩:それは人によって違いそうですよね。奥村さんの「これくらいの間隔だったら、大丈夫」っていうのは、たぶん私のとは違うと思うんです。

晃史:私は、自分に対しても、少し上に設定した方がいいと思ってるんです。初めて登る人には、プレッシャーがあるし、固定観念による難しさがあります。例えば、「このムーブやこの手順しかないだろう」とか。でも、第二、第三登が出たら、それは絶対簡単になるんですよ。色んな発見ができて、岩も落ち着いて。そこを読んでおかないといけない。「ここは怖いしボルトが欲しいんだけど、岩が落ち着いたら、いらなくなるだろう」とか。

兼岩:いったんボルトを打っておいて、落ち着いたら撤去するということもありますか?

晃史:今後、落ち着いたら撤去しないといけないボルトも結構あると思いますよ。

(「えぇー!」という声)

兼岩:では、今の状態からさらにボルトが減るんですか?今でも傍目には「少ないかな」と思って見ていたんですが…。小武さんはどう思いますか?

小武:大丈夫です。それがいい。

晃史:それをみんなでやっていくのが楽しい。

兼岩:下帝釈の「奥村道場」(奥村晃史氏がかつて開拓したエリアの名称)のあるルートでは、ガバで支点にクリップできそうな場所にボルトがなく、打った跡だけがあったと聞きました。後から抜いたんでしょうか?

晃史:それは、開拓時の振られ止めや(エイドでの)前進用として打った跡かもしれないですね。逆に、登ってから数本ボルトを増やしたルートもあります。

兼岩:それは、再登者のために増やしたんですか?

晃史:核心付近で落ちるとグラウンドフォールするから。あと、時間がなかったんですよ。早く何とかしたいから、パッと掃除して登れるようにして、バッと登った。

吉田:金銭的な事情で打たなかったとか、そういうのもありましたか?

晃史:当時は、お金、あとは電動ドリルのバッテリーが持たなかったんですよ。振られ止めとか、試登用にも電池がいるでしょ。本打ちにも電池がいるわけで、打てる数というのは、全体で決まってる。すごい荷物になるので、とりあえず一番いいところに打って。登ってから考える。

兼岩:例えばこの岩場で、後からいろんな人が登るようになって、「あそこは危ないから、もう一本足そう」とか言われたら、どうでしょうか。

晃史:あ、それは絶対にダメだよ。

(笑いが起きる)

兼岩:それはやっぱり、初登者が優先されるからですか?

晃史:いや、ある条件で登った人がいて、その条件を変えてしまうと、ルートに負けた感あるでしょう。特にスポートルートの場合、もうボルトで百歩譲ってるんですよ。それをもう一歩譲ってしまうと、初登者と同じことをなし遂げた感がないじゃないですか。第二、第三登は、初登者を超えないといけない。超えなくても、それを目指さないといけない。例えば、「カムなんて、きめられるだけきめればいい」っていう人もいるんだけど、前の人が、1セットで登ったのを、自分は3セットで登ったら、負けた感あるでしょう?

兼岩:自然の中に地形や形状があって、それを使ってクライミングができているのであれば、あまり他人のことは考えないですね。

晃史:そういう価値観の時とそうじゃない時があって、「スポーツ的に自分の能力を試したい」時と「ここを登りたい」っていう時を使い分けてるんです。

兼岩:誰かが初登したルートを登りたいのか、岩を登りたいのかという違いですね。

晃史:そうそう。スポーツで言ったらワークト(試行錯誤してムーブを試しつつ登る)と、オンサイト(初見で登る)の違いでもあると思うんです。ワークトの場合、そんなに高いグレードでなくても、登るのに何年もかける人がいて、それはそれで悪くないと思うんです。

でも、それは自分の実力がそのグレードにまで達しているということではない。自分の能力を伸ばしたいと考えた場合は、いろんな価値を作っていく必要があるじゃないですか。ところが、そういう価値を作らない人が多い。なんとなく完登を成し遂げたいという、ポリシーとか、そういうマインドになっていないというか。

兼岩:少し棘がありますね…。

晃史:変な話、私たちは、市民プールでクロールを必死に練習して、しっかり泳いだり、早く泳ぎたいなと思っている。そうじゃなくて、「水に浸かって楽しいな」っていう人もいるわけです。どちらがいいかっていうのは、これから登る人たちが決めることです。両方いいと思うんですが、やっぱり両方ともあまり行き過ぎるのは、問題がある。程よい加減が必要。

兼岩:思想的なものも含めて岩場に遺したいというのは、あるんでしょうか。

晃史:やっぱり自分的には、「普通」にやりたい。だから、例えば岩場で土木作業をしたり、ベンチを作ったり、そういうのはあまりしたくない。快適さも必要なんだけど、「自然の中で登る」っていう方がいい。ただ、岩によってはボルトが必要なので、そこはある程度仕方がない。そこは人工的なものを使っているけど、そのままにできるところは、そのままにしたほうがいい。

ラッペルだから、ボルトを打つ位置はより考えてる

兼岩:エリアには、優くんや小武さんも、よく行ってるそうですね。

小武:クライミングより走ってる方が多いよね…

奥村優(以下、「優」):走ったら結構きついんで、いいトレーニングです。

小武:ちょうどいいんですよね。ずっと同じくらいの傾斜で。私は自転車で、優くんは走ってる。

兼岩:クライミングはあんまりしてない?

小武:最近は行ってないです。去年、登りたい課題があって。「アイアンマン・ジュニア」っていうスラブ。

吉田:グレード的にはどれくらいですか?

小武:いちおう 5.11d…。

兼岩:いちおう?

小武:登ったんですけど、スペインの8c+(5.14c相当)より通いました。

兼岩:それはベストな時期に行ってですか?

小武:暑い時期ですね。優くんも「Chilam Balam」(5.15b/c)より日数がかかったし。

兼岩:クライミングのグレードって、難しいですね…。

晃史:最近、フィリピンでクライミングインストラクターの交流会をやってるんです。そこで「コージは何を登っても、6cか6c+だよね」って言われます。向こうの人もグレードはすごく気になってて、3回目になる今回もよく訊かれたんです。「これ、グレードどれくらい?」って。「うーん」って言ったら、「また、どうせ6cでしょ?」と…。

兼岩:イジられてますね…。

晃史:例えば、一番はじめの5.12aを登りたいって思った時に、やっぱり「すごく難しかったな」とか「すごく苦労したな」っていう、そこを大切にしてるんです。確実な、太鼓判みたいなものを自分の中に持ちたいんです。自分がそこのアベレージでいられるかどうかが大切だったんですけど、最近はグレードの下ギリギリで言っちゃう人が多いかな。それはそのグレードに触れただけで、その土俵に上がれたかどうかっていうのは、別問題。

兼岩:私は下の 5.12a を登れても嬉しいです。

晃史:嬉しいけど、「これをやったら、これもやっとかないと」と思うはず。そこを理解するためには、やっぱり2割増しですよ。やっぱり、100では理解できない。余裕のところで理解する。

兼岩:あんまり余裕が出すぎると、下の方のグレードが分からなくなるってことはないですか?5.8と5.9の違いとか、そこを理解できるのか疑ってしまいます。

晃史:想像はするんですけど、やりすぎるとわからなくなる。だから、パッとグレードを決める。

兼岩:今回、関係者とお話しした中で、金勝の岩場はヨセミテのグレーディングと近いっていう話が出たんですけが、グレード感やボルト間隔は、そこで培われた部分もあるのでしょうか?

晃史:ないです。どちらかというと、ヨセミテよりヨーロッパアルプスで登ることが多かったんですよ。グラウンドアップで行くから、当時のヨーロッパのスラブとかは、すごくランナウトしてるし、5.11台とか全然出てくる。

兼岩:金勝の岩場については、基本は上からラッペルで打ってるんですよね。

晃史:そうですね。ラッペルだから、よりボルトを打つ位置は考えてる。

兼岩:ラッペルだからといって、やたらに打っていいわけではない。

晃史:やっぱりその辺は、美意識だから意見が割れちゃいますね。ラッペルダウンで開拓するルートは、逆に難しいんじゃないですか。グラウンドアップだったら明確。

吉田:ボルトを打つ場所には必然性がある。

晃史:ラッペルダウンのルートは、必然性がないところに、自分で必然性を生む。だから、かなりセンスがいる。

兼岩:そこは、議論が生まれるところですね。

晃史:やっぱり人の価値観が最優先だから。ヨーロッパの岩場で、ラッペリングボルトで、あれだけランナウトをしながらも、必然的にボルトが打ってある。ああいう美的感覚がいい。

兼岩:アルパインのルートじゃなくて、スポートルートでもですか。

晃史:やっぱり両方のクライミング、その中の共通の部分っていうのがある人でないと、すごく保護的になったり、ボルトが少な過ぎるみたいになったり。間を行くセンスや経験みたいな…そういうのは、如実に出るんじゃないですか。普遍的にそこに残るというか、「万人に共通するようなところに打て」って言われると、かなり躊躇する。そうやって打ってるわけじゃないんですけど、後で考えるとそう。

兼岩:優くんと小武さんは金勝の岩場でルート開拓もしてるんですか?それとも、再登してる感じですか?

優:再登ですね。

兼岩:「開拓しよう」みたいなのは、今のところないんですか?

小武:そんなセンスがない気がします。

兼岩:でも、自分で考えて打ってみないと、分かんないものなのかなとも…

晃史:誰でもみんな最初は、はじめてやから。

後編はこちら…